在当今这个视觉文化盛行的时代,美术教育不再仅仅是教会孩子们如何画画,它更是一种培养孩子审美能力、创新思维和情感表达的重要途径,小学阶段作为个体发展的关键时期,美术教学设计的有效性与创新性显得尤为重要,本文将围绕“小学美术教学设计”这一主题,从教学目标、内容选择、教学方法、评价方式以及信息技术融合等几个方面进行深入探讨,旨在为小学美术教师提供一份详实而富有启发性的教学指南。

一、明确教学目标:培养全面发展的小画家

小学美术教学的首要任务是树立“以生为本”的教育理念,即通过美术活动促进学生的全面发展,具体而言,教学目标应包括:

1、知识与技能:使学生掌握基本的绘画技巧、色彩搭配、构图原理等,为艺术创作打下坚实基础。

2、过程与方法:通过观察、思考、实践等过程,培养学生的动手能力和解决问题的能力,同时激发其创新思维。

3、情感态度价值观:在美术学习中,引导学生形成对美的感知力、欣赏力和创造力,培养耐心、细心和坚持不懈的精神。

选择:贴近生活,激发兴趣

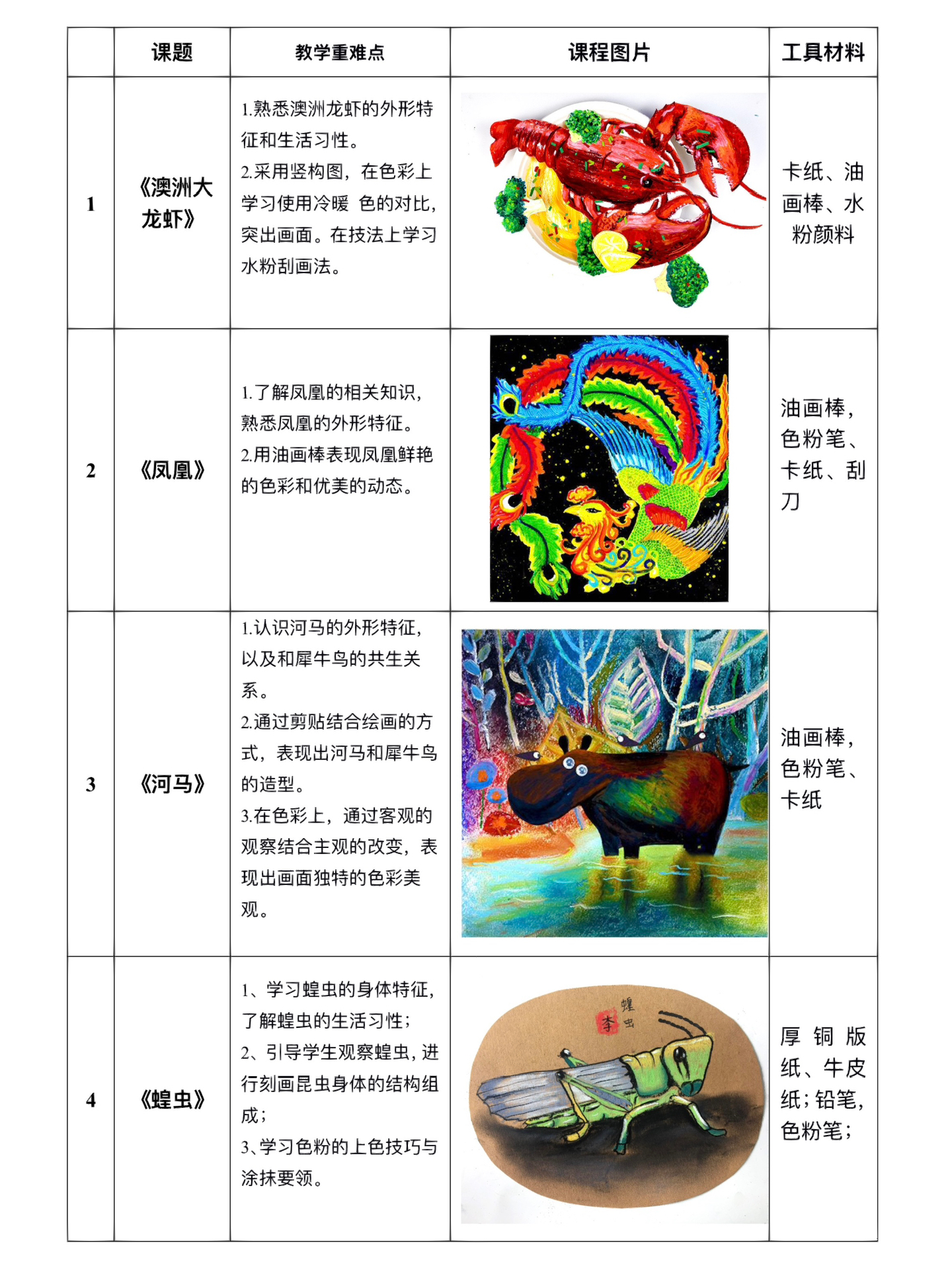

小学美术教学内容应贴近学生的生活实际,选择那些既符合学生年龄特点,又能引发其兴趣的题材。

自然与科学:通过描绘四季变化、动植物生长等自然现象,让学生感受大自然的奇妙与美丽。

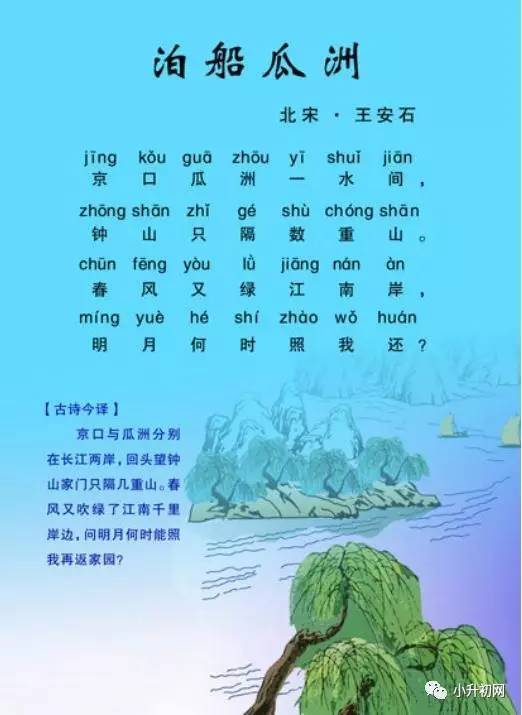

文化与艺术:介绍中国传统节日、民间艺术(如剪纸、泥塑)等,增强学生的文化认同感和民族自豪感。

生活与情感:鼓励学生表达自己的日常生活、家庭故事、内心感受等,培养其观察生活、表达情感的能力。

三、教学方法:多样灵活,注重体验

1、情境教学法:创设与教学内容相关的情境,如“小小设计师”主题活动,让学生在模拟的情境中自由创作。

2、项目式学习:围绕一个主题(如“我的梦想家园”),引导学生进行资料收集、设计、制作和展示,培养其团队合作和解决问题的能力。

3、跨学科整合:将美术与其他学科(如语文、科学)相结合,如通过绘画讲述科学原理或用色彩表达诗歌情感,拓宽学生的视野和思维。

4、信息技术融合:利用数字工具(如平板电脑绘画软件)和在线资源(如艺术博物馆虚拟展览),丰富教学手段,提高教学效率。

四、评价方式:多元化,促进发展

小学美术教学评价应摒弃单一的分数评价模式,采用多元化的评价方式,注重过程评价和个体差异,具体包括:

作品展示与分享:鼓励学生展示自己的作品并分享创作过程和想法,培养其自信心和表达能力。

同伴评价与自我反思:通过同伴间的相互评价和自我反思,让学生学会从不同角度看待问题,促进其批判性思维的发展。

成长记录袋:建立学生的个人成长记录袋,收集其作品、学习心得、教师评语等,作为评价学生进步和发展的依据。

口头反馈与鼓励性语言:教师需给予学生及时、具体且鼓励性的反馈,肯定其努力和进步,保护其创作热情。

五、信息技术在美术教学中的应用与挑战

随着信息技术的飞速发展,其在小学美术教学中的应用日益广泛,信息技术为美术教学提供了丰富的资源和工具,如虚拟现实技术可以让学生“身临其境”地感受艺术作品的氛围;数字艺术软件则降低了创作的门槛,让每个学生都能尝试成为“小艺术家”,也带来了新的挑战:如何平衡线上与线下学习、如何确保学生正确使用数字工具而不沉迷于虚拟世界等,教师在设计教学时需充分考虑这些因素,制定合理的策略来应对挑战。

六、案例分析:以“我的家乡”为主题的美术教学活动设计

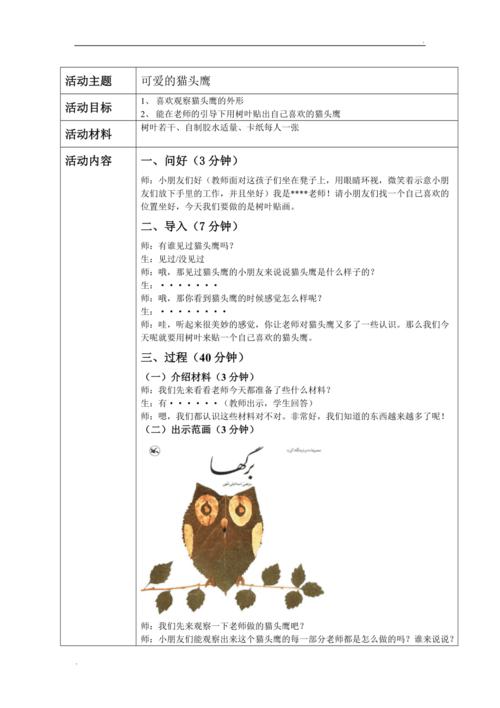

活动目标:通过描绘家乡的自然风光、人文景观和日常生活场景,培养学生的观察力、想象力和表达能力;增强学生对家乡的热爱之情和自豪感。

活动准备:收集关于家乡的图片、视频资料;准备绘画工具和数字绘画软件;设计问卷调查了解学生对家乡的认知和感受。

活动过程:

1、导入阶段:通过播放家乡风光视频或展示图片集锦,激发学生兴趣和共鸣。

2、探索与发现:分组讨论各自对家乡的记忆和印象;使用问卷调查结果作为创作灵感来源。

3、创作实践:学生可以选择传统绘画或数字绘画的方式进行创作;教师巡回指导并给予个性化建议。

4、分享与评价:组织作品展示会或在线展览;采用同伴评价、自我反思和教师点评相结合的方式进行评价。

5、拓展延伸:鼓励学生将作品制作成电子相册或动画短片;邀请家长参与线上分享会,共同感受孩子的成长与变化。

小学美术教学设计是一个集创意性、科学性和人文性于一体的复杂过程,它不仅要求教师具备扎实的专业知识和技能,更需具备先进的教育理念和灵活的教学策略,通过明确的教学目标、贴近生活的内容选择、多样的教学方法、多元化的评价方式以及信息技术的合理应用,我们可以更好地激发小学生的创造力与想象力,为他们未来的全面发展奠定坚实的基础,让我们携手共进,在美术的海洋中引领孩子们勇敢探索、自由表达!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...