在孩子成长的道路上,小学阶段是塑造其性格、习惯与价值观的关键时期,而“小学生行为规范”作为这一时期教育的重要组成部分,不仅关乎学生个人品德的养成,还直接影响到班级氛围、学校秩序乃至社会风气的形成,本文旨在探讨小学生行为规范的重要性、具体内容以及实施的有效策略,以期为培养未来社会的栋梁之才奠定坚实的基础。

一、小学生行为规范的重要性

1、塑造良好品德:行为规范是道德教育的基础,它通过明确的行为准则,引导学生形成诚实守信、尊重他人、遵守纪律等良好品德,为学生的全面发展奠定道德基石。

2、促进社会适应:小学阶段是孩子从家庭走向社会的过渡期,良好的行为规范有助于学生更好地适应学校生活,为将来步入社会打下良好的人际交往基础,减少因行为不当造成的社交障碍。

3、增强自我管理能力:通过日常行为规范的实践,学生可以学会自我约束、时间管理和情绪控制,这些技能对他们的学习效率和未来职业生涯至关重要。

4、营造和谐环境:一个班级或学校中,当大多数学生都能遵循行为规范时,将形成积极向上、和谐有序的学习环境,有利于学生身心健康和潜能的充分发挥。

二、小学生行为规范的具体内容

1、礼仪规范:包括见面问好、使用礼貌用语、排队等候、公共场合保持安静等,培养学生文明礼貌的习惯。

2、学习纪律:如按时完成作业、上课专心听讲、不随意打断老师讲话等,确保学习过程的专注与高效。

3、个人卫生与健康:强调勤洗手、保持个人及环境卫生、合理饮食、适量运动等,促进学生身心健康。

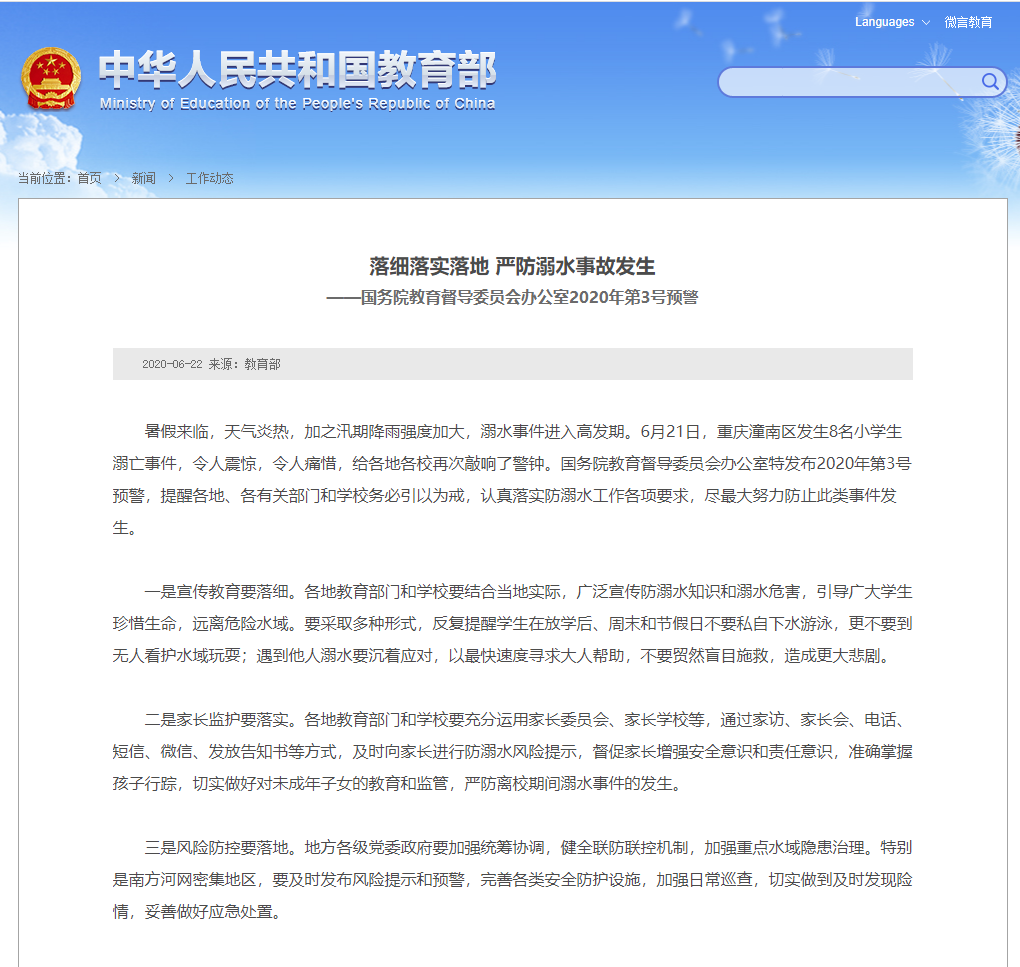

4、安全意识:学习交通安全、防火防灾知识,增强学生的自我保护能力,预防意外伤害。

5、团队合作与分享:鼓励学生在团队活动中积极参与、相互帮助、分享资源,培养合作精神和集体荣誉感。

三、实施策略

1、家校共育:家长与学校应保持密切沟通,共同制定并执行行为规范,形成教育合力,家长应在家中以身作则,为孩子树立良好榜样;学校则通过班会、家长会等形式,加强家校合作,共同监督指导。

2、正面激励:采用表扬、奖励等正面激励方式鼓励学生遵守行为规范,如设立“行为之星”、“文明班级”等荣誉称号,激发学生的积极性和自豪感。

3、情境教学:通过角色扮演、情景模拟等教学活动,让学生在实践中体验并理解行为规范的重要性,使教育更加生动有效。

4、定期反馈与调整:教师应定期对学生的行为表现进行评估,及时给予反馈并适时调整教育策略,鼓励学生自我反思,培养其自我评价和自我调整的能力。

5、文化熏陶:利用校园文化建设,如设置宣传栏、开展主题活动等,营造积极向上的校园文化氛围,让学生在潜移默化中受到良好行为的熏陶。

小学生行为规范是孩子成长路上的指南针,它不仅关乎个体的发展,更关乎社会的未来,通过家校合作、正面激励、情境教学等多种策略的实施,可以有效促进小学生良好行为习惯的养成,让我们共同努力,为孩子们营造一个既充满爱又充满规则的成长环境,让他们在健康快乐的氛围中茁壮成长,成为未来社会的有用之才。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...