当前,尽管许多学校开始重视心理健康教育,但在实际执行中仍面临诸多挑战,教育资源分配不均,部分偏远或经济条件较差的地区缺乏专业的心理教师,导致学生难以获得高质量的心理健康教育,家长对心理健康教育的认识不足,往往将心理问题与“不正常”相联系,导致孩子出现心理困扰时难以启齿,在应试教育压力下,学校和教师往往更注重学业成绩,而忽视了学生的情感需求和心理状态,这进一步加剧了小学生的心理健康问题。

小学心理健康教育的重要性

1、促进情绪稳定与自我认知:良好的心理健康教育有助于小学生形成积极的情绪调节能力,增强自我意识,促进其正确认识自我价值与能力。

2、提升社交能力:通过心理健康教育,学生能更好地理解他人情绪,学会有效沟通与解决冲突,从而提升其社交技能。

3、增强抗压能力:面对学习、生活等各方面的压力,心理健康教育能帮助学生建立正确的应对机制,提高其心理韧性。

4、预防心理问题:及早进行心理健康教育可以及时发现并干预潜在的心理问题,防止其演变为严重的心理障碍。

5、促进全面发展:健康的心理状态是小学生全面发展的基础,有助于其在德、智、体、美、劳各方面均衡发展。

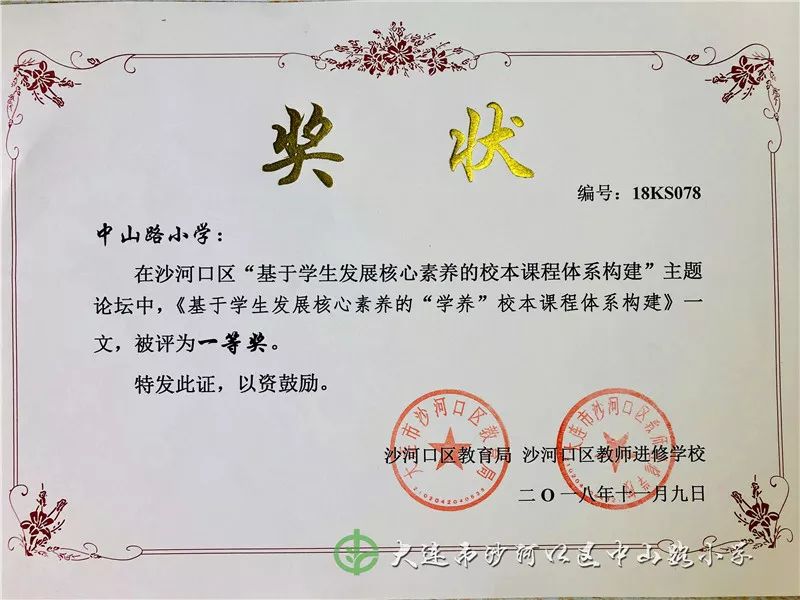

实践策略与实施路径

1. 构建专业师资队伍

专业培训:定期对教师进行心理健康教育专业培训,提升其理论水平与实操能力。

引入专业资源:聘请专业心理咨询师或心理专家进校开展讲座、工作坊等活动,为师生提供专业指导。

建立支持系统:建立学校-家庭-社区联动机制,形成心理健康教育支持网络。

2. 课程与活动融合

设置心理健康教育课程:将心理健康教育纳入学校课程体系,每周或每月安排固定课时,确保教学内容的系统性与连贯性。

开展丰富多彩的课外活动:如情绪管理小组、心理健康主题班会、心理健康日等,让学生在活动中体验、学习并应用心理健康知识。

实施个性化辅导:针对不同学生的心理特点与需求,提供个性化的心理咨询与辅导服务。

3. 营造良好校园环境

创建安全、和谐的校园氛围:通过校园文化、班级氛围的营造,让学生感受到被尊重、被接纳的温暖。

设立心理健康角/咨询室:在校园内设立专门的心理健康角或咨询室,为学生提供私密、安全的倾诉空间。

利用信息技术手段:建立校园心理健康网络平台或微信公众号,提供在线心理测试、咨询等服务,方便学生随时获取心理健康资源。

4. 家校合作共育

家长教育:定期举办家长会、工作坊等活动,向家长普及心理健康教育知识,增强其对孩子心理健康的关注与支持。

家校沟通机制:建立家校沟通平台或热线,确保家长能及时了解孩子在校情况及心理状态变化,同时也能向教师反馈孩子在家中的表现与问题。

共同参与活动:鼓励家长与孩子共同参与学校组织的心理健康教育活动或亲子活动,增进亲子关系的同时也加强了家校合作。

5. 持续评估与反馈

建立评估体系:制定科学的心理健康教育评估体系,定期对师生进行心理健康状况评估与反馈。

跟踪干预:对于评估中发现的心理问题或风险因素,及时进行跟踪干预与支持服务。

效果评估与改进:定期对心理健康教育项目进行效果评估与总结分析,根据实际情况不断调整优化策略与措施。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...